2023年2月号掲載

歯科医療者が知っておきたい医科知識についてわかりやすく解説!

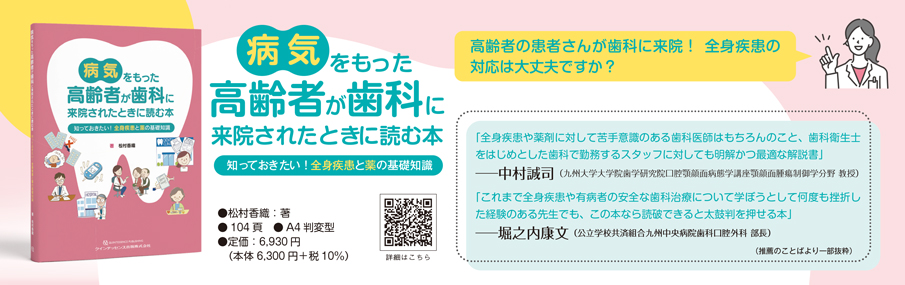

【PR】有病者の歯科治療にかかわる歯科医師だけでなく歯科衛生士にも読んでほしい1冊!

※本記事は、「新聞クイント 2023年2月号」より抜粋して掲載。

本欄では、2022年10月に刊行された書籍『病気をもった高齢者が歯科に来院されたときに読む本 知っておきたい! 全身疾患と薬の基礎知識』(松村香織・著)の著者をよく知る杉浦 剛氏(東北大学大学院・鹿児島大学大学院教授)に、本書の見どころやポイントについてレビューしていただきました。(編集部)

著者・松村香織という歯科医師 著者らしい臨床センスが光る書籍

本書を歯科医療従事者の皆さんにお勧めするにあたり、より興味をもっていただくには、著者の松村香織という歯科医師について少し説明することが必要だと思われるので、まずここから始めようと思う。

松村先生とは、私が九州大学在職時に一緒に臨床をしていた。本人に面と向かって褒めたことはないが、松村先生の臨床センスはすばらしく、多くの敏腕臨床家のエッセンスをいとも簡単に会得し、自分の臨床に活かすことに長けていると感じていた。私が考える臨床におけるセンスとは、多くの先生が考える「引き出しの多さ」ではない。もちろん引き出しは多い方が良いが、もっとも大切なのは「適切な引き出しをすばやく開くこと」なのである。松村香織という歯科医師は、まさにそれをやってのける。本書も「多くのことを盛り込むよりも、適切な引き出しを瞬時に開くこと」をコンセプトに描かれていると感じた。まさに松村先生らしい切り口だ。

臨床家らしい現場重視の着眼点 困ったときの「チェアサイド本」

臨床家が求める本には2種類あると思っている。1つは知識を深め、その知識を背景に臨床力を深めていくための、いわゆる「教科書」。もう1つは、チェアサイドに置いておき、困ったときに開く本、いわゆる「チェアサイド本」である。

本書はもちろん後者である。臨床家の目線で、チェアサイドで日ごろよく遭遇する場面が想定されている。日本は超高齢社会となり、有病率も当然高くなっている。今後、一般開業歯科医師の先生方も高齢者で有病者、薬による治療中、ましてや未治療ならどうするの?といった、これまでなら「病院歯科に紹介しようかな?」といった患者の対応を求められることになるだろう。そのとき歯科医院に1冊置いておきたい「チェアサイド本」なのである。

本書の構成「文字よりイラスト」 “一目でわかること”に着目

「チェアサイド本」に大切なことはなんだろうか。読者の皆さんは、本書をぜひ手にとってパラパラとめくっていただきたい。とにかくイラストや図が多く、重要事項が示されていてわかりやすいことに気づくだろう。チェアサイド本の条件は“一目でわかること”なのである。本書の構成の意図は、きっとここにある。大切な図をスタッフの目に届きやすいところに掲示するなど、用途は広がるのではないだろうか。

疾患の網羅より臨床での遭遇場面を重視

臨床のセンスは「適切な引き出しをすばやく開くこと」と前述したが、もう1つある。それは「自分の限界を知ること」である。

本書は、日ごろよく遭遇する有病高齢者への対応を示したものだが、同時に「この本に載っている内容は開業歯科医院で十分対応可能」という、別視点でみれば「専門医・病院歯科に紹介する境界線」を示したものともいえる。有病高齢者の歯科治療をテーマとした書籍は他にも多数刊行されているが、松村先生が多くの疾患をあえて網羅しなかった意図がここにあるのではないかと、私は思っている。

教科書にはない読者の疑問 それに対する答えがここにある

私は立場上、教科書の内容を書くことが多い。教科書を作成するとき、まずあらゆる疾患を網羅して「目次」を作成し、最終的な本の厚み・ページ数からそれぞれの目次に対する字数が決まっていく。なぜなら、教科書に求められる要件は多くの要点を網羅することだからである。

たとえば教科書では、「出血傾向のある患者の抜歯をする際は、止血処置を行い、必要に応じて止血床を使用する」と、さらっと書くのが普通というか、それしかできない。実は教科書を書いている側もモヤモヤしながら執筆している。「さらっと書いているけど、読者はそれでできるのかな」「止血の方法とかもっと細かく書かなくていいかな」「止血床ってどうやって作るか、書かなくていいかな」など思うからだ。しかし、ページ数の制限と教科書の仕事ではないので、私はぐっとこらえている。それはそのまま教科書の読者の疑問なのだ。

本書には、そんな読者の疑問に対する答えがある。だからこそ教科書を中心に勉強してきた歯学部学生や、卒直後の研修歯科医にもお勧めしたい。

安全・安心な医療の提供のために情報共有とスキルアップに最適!

私は長年、大学病院の医療安全管理者を務めてきた。歯科医院においても当然、安全・安心な医療が求められるわけだが、安全・安心な医療を提供するためにもっとも大切なことがある。それは情報共有である。医科と歯科で決定的に異なるのは、歯科では治療前のスタッフブリーフィング(治療前の簡単な打ち合わせと事項確認)の実施頻度の少なさだと思う。有病高齢者の治療のように、歯科医院にとってもハイリスクな患者の治療を行う際に大切な患者の評価、評価した内容のスタッフ間共有、手順確認はぜひ実践していただきたい。

本書は図を用いて、本当にわかりやすく書かれているので歯科医院の臨床場面のブリーフィングにおける情報共有時に非常に有効であろう。もちろん、さらに上を目指したい歯科衛生士にも読んでいただければスキルアップにつながるし、歯科医院全体のレベルアップにも寄与すること間違いない。

最後に、本書を執筆された松村先生に敬意を表したい。臨床だけでなく高齢者歯科医療にかかわるスタディグループの運営にも携わられており、少しずつ裾野が広がっているのを感じている。松村先生をはじめとする若手臨床医の活躍に今後も期待している。

——本日はありがとうございました。