2025年8月号掲載

牧野正志・吉野智一 著『アライナー矯正治療戦略』を読む

【PR】 臨床に根ざした “戦略的思考”を養う1冊

※本記事は、「新聞クイント 2025年8月号」より抜粋して掲載。

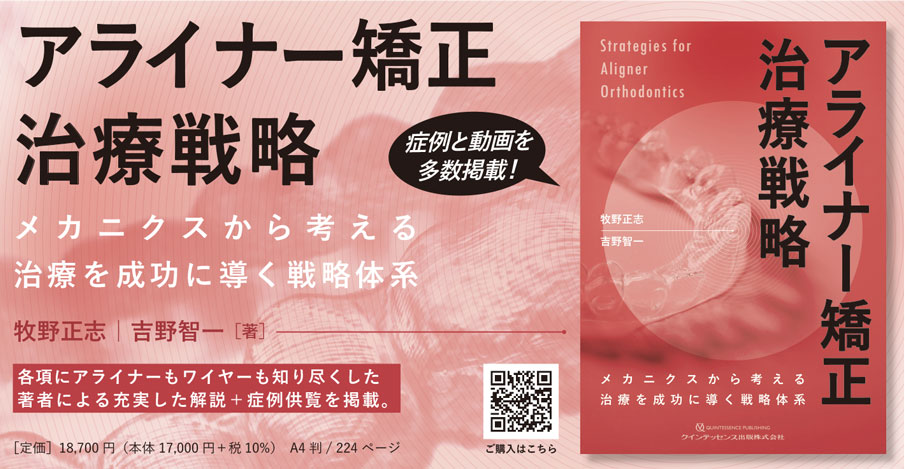

『アライナー矯正治療戦略メカニクスから考える治療を成功に導く戦略体系』(牧野正志・吉野智一 著、小社刊)が好評発売中です。本欄では、国内外で数多く登壇されアライナー矯正界のメンターというべき窪田正宏先生(石川県開業)に、本書の見どころを語っていただきました。(編集部)

だれかに任せきりにしないアライナー矯正治療を実践するために

アライナー矯正治療は近年、その適応範囲が拡大し、歯科矯正臨床において欠かせない選択肢の1つとなっている。しかし治療の精度と予後の安定性を高めるには、アライナー作製会社の作成した治療計画に任せきりにしない治療戦略の構築が不可欠である。

本書『アライナー矯正治療戦略』は、治療に臨む際に必要な基本的な力学特性の理解から、具体的な症例への応用、そしてリカバリーやフィニッシング・保定に至るまで、治療を総合的かつ実践的にとらえた構成となっている。

CHAPTER 1では、アライナー矯正治療に先立ち知っておくべき基礎事項が解説されている。特に、「傾斜移動のコントロール」「固定源を考えた計画の立案」「断続的な矯正力で最適な治療を行うための患者のコンプライアンスの重要性」といった記述は、アライナー矯正治療におけるバイオメカニクスの知識をあらかじめ学んだうえでアライナー矯正治療を始めてほしい、という著者の思いが伝わってくる。ソフトウェアによるシミュレーションの作成方法やアライナーをセットする手順についても写真や表を用いて具体的に書かれており、すぐにでも臨床応用できる内容となっている。そして文章の端々にちょっとしたテクニックが隠れている。たとえば、「デジタルシミュレーションを作成する際は上下顎第一大臼歯の位置を決定してから調整を開始する」という記述である。従来のブラケット矯正治療の診断に用いるセットアップモデルでは、下顎前歯の位置を最初に決定してから他の歯の排列を行うことが多いはずである。この違いは、世界的な矯正歯科専門誌『Jounal of Clinical Orthodontics(JCO)』の編集委員Kravitz NDも述べているように、ブラケット矯正治療用のセットアップモデルがセファロ分析から求めた最終的な前歯の位置をそのまま模型上に反映しようとするのに対し、アライナーのデジタルシミュレーションはフォースシステムを示すものという面が強いためと考えられる。「デジタルシミュレーションの予測実現性はけっして100%にならないため、最初から歯の位置を細かく設定するのはナンセンスである」という著者の記述は、アライナー矯正治療経験の少ない読者には衝撃的かもしれないが、私も同意見である。

「分析と診断が先行すべき」との哲学に支えられた治療戦略を学ぶ

CHAPTER 2では、非抜歯、バーティカルコントロール、Ⅱ級・Ⅲ級不正咬合、小臼歯抜歯、リカバリー治療といった代表的な症例群ごとに、詳細な戦略と治療の要点が整理されている。どの章にも共通するのは、単一の治療法を示すのではなく、「いくつかの選択肢をどう比較し、なぜその方針を選ぶか」が論理的に示されている点である。たとえばⅡ級不正咬合に対するブラケット矯正治療では、遠心移動、上顎の片顎抜歯、上下顎小臼歯の抜歯治療、成長期の下顎前方推進といった4つの方針が主にとられる。これに対してアライナー矯正治療では、さらに上顎歯列の遠心移動+下顎の前方回転、上顎の歯列遠心移動+下顎歯列の近心移動、上顎の片顎抜歯+下顎歯列の遠心移動の3つも適応できる。その結果、ブラケット矯正治療よりも多様な治療ゴールを目指すことが可能となる点を、臨床例とともに解説している。矯正臨床では典型的なⅠ級不正咬合に出くわすことは少なく、左右で咬合関係が異なるケース、欠損歯や矮小歯があるケースなど複数の治療方針から最善を選択する試みが必要な場合が多いが、アライナーありきの治療ではなく治療方針の選定には「分析と診断」が先行すべきという著者の一貫した姿勢が示されており、歯科矯正の基本原則に忠実であることも本書の価値を高めている。

他にも各所に「Clinical Point」というメモ欄が置かれている。それぞれ1つのテーマについて詳しく書かれている内容は、私もアライナー矯正臨床で経験し、悩まされ、注意しているポイントばかりなので、読者は飛ばさずに読んでほしい。

さらに各症例の最初のページでは、二次元コードよりシミュレーション動画を見ることができる画期的な工夫がされており、治療全体のステージングも学ぶことができる。

全体を通し、本書は単なる症例集でもなければマニュアル本でもない。著者は「戦略的に考える」ことの重要性を繰り返し説き、アライナー矯正治療を「設計する」ための思考の軸を読者に提示している。アライナー作製会社任せではなく、矯正歯科医としての「想像力と創造力」を高める1冊として多くの読者に有意義な書となるだろう。

![JAO[Journal of Aligner Orthodontics]日本版 2025年No.4](https://www.quint-j.co.jp/rails/active_storage/representations/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6NjUxMSwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--2712f974e927667ad27e5feeef773c9850fffa2b/eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6eyJmb3JtYXQiOiJqcGciLCJyZXNpemVfdG9fZml0IjpbMzE4LDMxOF19LCJwdXIiOiJ2YXJpYXRpb24ifX0=--0a80a132abf4deaebbb020ca03e7e8afb676f890/H1_JAO2504.jpg)