2023年7月号掲載

矯正歯科治療のデジタル化&自動化を促進!

【PR】矯正歯科学の近未来のデジタル矯正の変革やワークフローについて基礎から学ぶことができる!

※本記事は、「新聞クイント 2023年7月号」より抜粋して掲載。

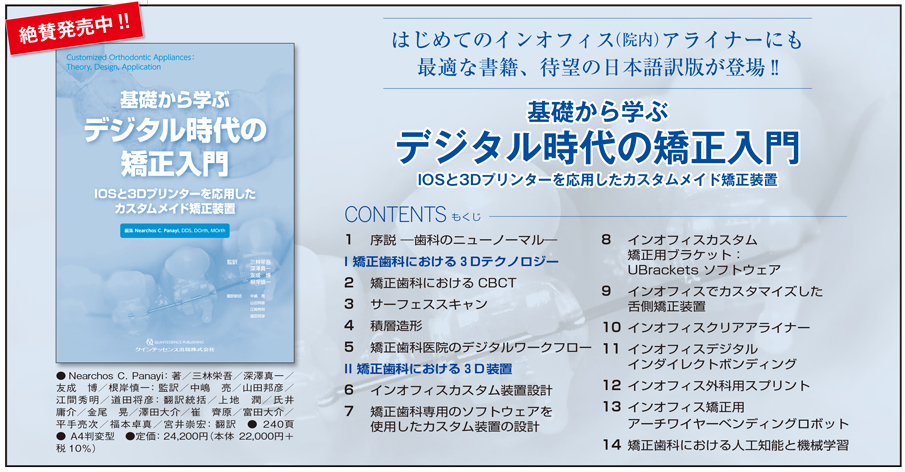

小社2023年5月の新刊として『基礎から学ぶデジタル時代の矯正入門 IOSと3Dプリンターを応用したカスタムメイド矯正装置』が刊行されました。本欄では、本書の監訳者である三林栄吾氏(愛知県開業)に、本書の特長や、これからのデジタル矯正における重要ポイントなどを解説していただきました。(編集部)

矯正歯科治療のデジタル革命とクリニックのデジタル化

歯科界におけるデジタル化は、「デジタルデンティストリー」とよばれており、矯正歯科治療においてもデジタル変革(DX:Digital Transformation) は避けてはとおれないものとなっています。

私のクリニックでは、2007年に初めてCBCTを導入し、2012年にKaVo社(現Envista社)のCBCT、さらにオルソパントモグラフを導入し、2つのX線室に2台のCBCTを設置しています。2014年にはSureSmile(デンツプライシロナ社)の日本の正式導入第1グループとして米国テキサス州ダラスにあるSureSmileトレーニングセンターにおいて研修を受けました。また、同時期に口腔内スキャナー(IOS、現在3機種所有)、3Dプリンター(現在5台所有)、3Dfaceなども導入して、デジタル矯正の世界に足を踏み入れました。

デジタル矯正歯科治療においては、インビザライン(インビザライン・ジャパン社)のシステムも臨床に導入しています。また、SureSmileも前述したようにアライナー矯正が始まってすぐに導入し、さまざまな経験ができました。現在は、多くのアライナー矯正システムや関連企業がひしめいているなか、各社コンピュータ上のバーチャルペイシェント化(仮想患者化、アバター化)とクラウド化を推し進めています。そしてもう1つの大きな流れは、インオフィス(院内)アライナー矯正システムです。

社会のデジタル環境の変化と歯科におけるデジタルの活用

現在では、デジタルワークフローやシミュレーション、歯科用CBCT、口腔内スキャナー、3Dプリンターなどの新しいツールを用いたデジタル矯正の診断における概念や知識は、大きく変化しています。AI(人工知能)についても少し前までは、一般の方が直接的に使えるものではありませんでしたが、ChatGPTやGPT4などの登場で社会のデジタル環境は大きく変わろうとしています。

当院ではアライナー矯正のリカバリーも含めて、カスタムメイド矯正の必要性を強く感じていたので、「マエストロ」(Shining 3D社)などのインオフィス(院内)アライナー用のソフトウェアも導入しています。

デジタル初心者も上級者もともに満足できる実用的な内容

本書は、歯科矯正学の近未来のデジタル矯正の変革やワークフローについて基礎から学ぶことができるすばらしい書籍となっています。2023年のAAO(アメリカ矯正歯科学会)には、本書の編集者であるNearchos C. Panayi先生も登壇されており、会場では初めて先生に直接お会いすることができました。最新のセラミック3Dプリントアウトやダイレクトプリントなどのご講演を拝聴し、あらためてすばらしい先生だと感じました。

また、デジタル化の具体的で実用的な使用例などの詳細が記載されており、これからデジタル矯正を始めようと考えている先生は、基礎と臨床応用、そして将来的なデジタルアライナーの展望について、俯瞰的にみることができるでしょう。また、すでにデジタル化を進めている上級者の先生にも「なるほど」と思わせるような臨床応用の勘所などが満載されています。

具体的な内容としては、アライナー矯正装置の内製化(インオフィスアライナー)や院内でカスタマイズされたブラケットデザインの3Dプリントアウト、デジタルIDB(インダイレクトボンディング)、DICOMデータのSTLファイル化、外科用スプリントのデジタル化、ワイヤーベンディングのロボット化、補綴装置製作の実際など、デジタル化された院内ですべてが完結できるよう詳説されています。さらにAI活用の可能性などにも言及しており、デジタルデンティストリーについて網羅されています。

歯科医療や労働環境を一変させる可能性のある1冊

最後の14章では、AIのディープラーニングをはじめ、ブロックチェーンによるコミュニティ内の安全な情報共有の可能性、AIによる意思決定支援システムのメリット、また近年問題視されている患者とアライナー企業が歯科医師を介さず直接やりとりすることによる弊害など、矯正歯科だけではなく現代社会とその未来が直面する問題についても訴えています。

本書を活用することで、デジタル矯正の世界へ迷うことなく足を踏み入れることができ、矯正歯科臨床のネクストステージへの到達を可能とするといっても過言ではありません。また、これまでの歯科医療や労働環境を一変させる可能性のある、今必読の1冊といえると思います。

![JAO[Journal of Aligner Orthodontics]日本版 2023年No.3](https://img.quint-j.co.jp/shigakusyocom/html/upload/save_image/05191111_6466dabd10de5.jpg)