2025年11月号掲載

臨床医が知らなければならない7つのPartで解説

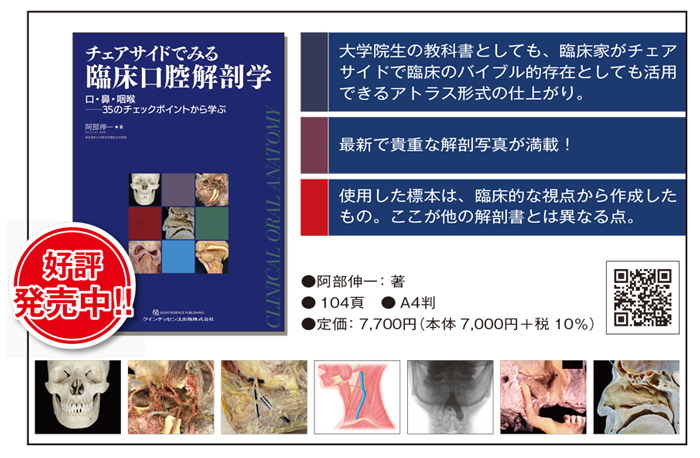

【PR】 大学院生から臨床家まで 活用できる最新で貴重な解剖写真が満載!

※本記事は、「新聞クイント 2025年11月号」より抜粋して掲載。

本欄では、2025年10月に刊行された『チェアサイドでみる 臨床口腔解剖学 口・鼻・咽喉――35のチェックポイントから学ぶ』をご執筆された阿部伸一氏(東京歯科大学)に、本書の特徴や読みどころ、活用法などについて語っていただきました。 (編集部)

歯科医療者目線の標本となっている解剖標本

本書のPrologueには本書制作のためにあらためて撮影した解剖標本について、つぎのとおり記載した。「1951年に東京歯科大学解剖学講座を立ち上げた上條雍彦先生、そして2代目の井出吉信先生の強力なリーダーシップにより、在籍されたOBの先生たちが数多くの臨床解剖学的な研究成果を積み上げてきた。これらの膨大な研究成果と、筆者が主任教授を拝命して以降に在籍してくれた教室員の研究成果の賜物が今回あらためて撮影した標本である」。すなわち、本書に掲載された1つひとつの解剖標本は、チェアサイドにおいて読者の先生が患者さんから得られるさまざまな情報とリンクさせることが可能な、歯科医療者目線の標本となっていることがいちばんの特徴である。

本書では医療者が理解しておきたい35のチェックポイントを設定し、チェックポイントは1つひとつが完結したストーリーとなっている。Prologueには、あるチェックポイントのメイキングストーリーを紹介した。はじめに“下顎大臼歯部舌側で、舌下粘膜内を走行する舌神経の損傷には注意する必要がある”というチェックポイントのテーマを決める。舌神経の走行を解剖学の教科書で調べると、解剖写真を用いた書籍であっても下顎骨を除去して外側から解説されたものが多い。しかし、歯科医師目線でその走行を理解するためには、チェアサイドで目視できるレトロモラーパッドとの位置関係を内側より撮影した写真を提示して解説する必要がある。舌神経は太いため、有歯顎で十分な歯肉があるときは、歯列から離れた被覆粘膜(動く粘膜)内を通過するが、歯を失い顎堤が吸収するとレトロモラーパッド内側の歯肉(咀嚼粘膜:動かない粘膜)がほとんど消失し、舌神経の走行はレトロモラーパッドに近接する(稀であるが、レトロモラーパッド内を走行する場合もある)。さらには被覆粘膜下という隙内を通過する舌神経は、咀嚼の動きによって位置を変える。以上、述べてきたことを伝えるために、はじめに骨の写真を提示してその形態を理解していただき、つぎにイラストを用いて周囲構造との関係を解説、そして実際の舌神経の解剖標本を提示して、最後に無歯顎になった際の走行形態を組み合わせていく。このような作業を繰り返し行いまとめたことが、本書の最大の特徴であると考えている。これら35のトピックスを集めた本書は、専門の異なる読者のために「7つのPart」に分けて構成している。

専門が異なる読者のための7つのパートによる解説

Part 1は「骨学」が中心となっている。Part 2からの重要なテーマを理解するための土台として、Part 2以降のすべての項目と関連しており、Part 2以降を学ぶときはつねにPart 1を見返していただき、そのことがより深く本書の内容を理解することにつながると考える。特に、上顎骨・下顎骨の特徴的な吸収形態、臨床的には難症例となる左右異なった吸収形態の特徴などが示され、Part 2以降における神経・脈管の走行が、無歯顎になることによってどのように臨床的な問題点を生むかについての土台となる解説を加えた。またPart 1では顎骨構造の特徴を理解していただくため、たとえば下顎臼歯部で無歯顎になるとはっきりと出現する頰棚が、なぜ生涯厚い皮質骨構造を維持するのかについて、頬棚周囲を取り囲むように付着する頬筋の解剖写真を隣に提示し、頬筋からの機械的な負荷が頰棚の皮質骨の厚みを維持する理由となるという解説を行った。この内容は、総義歯治療などにも有益な情報を提供している。さらにCBCT再構築画像では、観察が難しい場合もある上顎結節部の大口蓋管について、上顎結節の骨の写真の隣にはX 線画像、そして通過する神経や脈管の実際の解剖写真を並べ、位置関係が把握できるようにした。

つぎにPart 2、3では、上顎・下顎の骨内・軟組織を走行する神経・脈管について一般的な解剖標本だけでなく、レジン鋳型標本を用い、表層の皮質骨を薬剤で溶解除去して観察した顎骨内部の神経・脈管の走行状態など、貴重な解剖標本の写真を提示して解説に用いた。さらには無歯顎になると、神経・脈管の走行はどのようになるかについての解説を、臨床的に重要な視点を加えた解説を行った。

Part 4では頸部の局所解剖について、歯科医師が知っておきたい解剖学的構造物だけを残し、その他はきれいに除去して写真を提示して解説を行った。その一例として、総頸動脈が甲状軟骨上縁付近で外頸・内頸動脈に分岐し、その分岐部では頸動脈洞という膨隆部をつくり、ヒトはそこに分布する舌咽神経が血圧の測定を24 時間自分で行っている。このことを読者に伝えるために、総頸動脈だけを残した頸部の解剖写真を新たに作成して解説に用いた。

Part 5は主に咀嚼・嚥下に関する解説であるが、比較的他の解剖書で解説の多い咀嚼筋・舌骨上筋などは極力写真数を減らし、咽頭を中心にさまざまな方向からの局所解剖学的な解説を行った。

Part 6では、顎関節に関する内容をまとめた。顎運動の中心“肝”として高度な役割を担っていることを理解していただくため、「機能解剖」という観点から、連続写真を用いて「動きのある」イメージを提示して解説した。

そしてPart 7では、頭頸部の呼吸器系として、鼻腔から咽頭・喉頭に関する解説を行った。鼻腔と副鼻腔のつながりなど、歯科医療者が理解すべき項目は多いが、他の解剖書ではイラストによる解説が多く、本書はそれを実際の写真で示した。呼吸器としての咽頭、食物の通過する咽頭を、見事に交通整理している軟口蓋による鼻咽腔閉鎖機能について、この機能をいちばん理解しやすい方向からの解剖写真によって、軟口蓋の解剖写真を提示して解説した。

これら7つのパートは、インプラント・各種歯科補綴・口腔外科・矯正治療・摂食嚥下リハビリテーションなどの治療に際し、備えておくべき重要な知識としてまとめた。

イラストを極力少なくし、多くの骨標本や解剖標本を掲載

本書はイラストを極力少なくし、実際の骨や標本を撮影して構成した。多くの骨標本・解剖標本を用いた解説について、筆者はPrologue で「これらの標本は、東京歯科大学に献体していただいた方々とご遺族の理解があって存在している。献体していただいた故人とご遺族の方々に最大の敬意と感謝の意を表したい」と述べ、さらに「今回解説させていただいた項目から読者の先生は何かを得て、それぞれの臨床の場で、その知識が患者利益(的確な診断や安全確実な治療)につながることを願ってやまない」と記載した。日々の臨床における座右の解剖書として、本書を役立てていただきたい。

書籍担当編集者より

「東京歯科大学解剖学講座」。このワードを聞いて、だれもが思い浮かぶことはまず「臨床解剖」であろう。読者の世代によって異なると思われるが、歴代の教授・さまざまな場所で活躍されている講座に在籍した東京歯科大学解剖学講座OBの先生方が、「臨床解剖」を歯科医師目線で「伝える力」をもって講演していることを学会の取材などで感じることが多い。そこには、講演の中に「双方向」という妙技を取り入れて聴講者を引き付けていく、独特の「講義方略」が備わっていることによると思われる。

東京歯科大学解剖学講座のブランド力とは? 本書籍によって、その疑問に対する単純明快な回答を得ることができる。