2025年11月号掲載

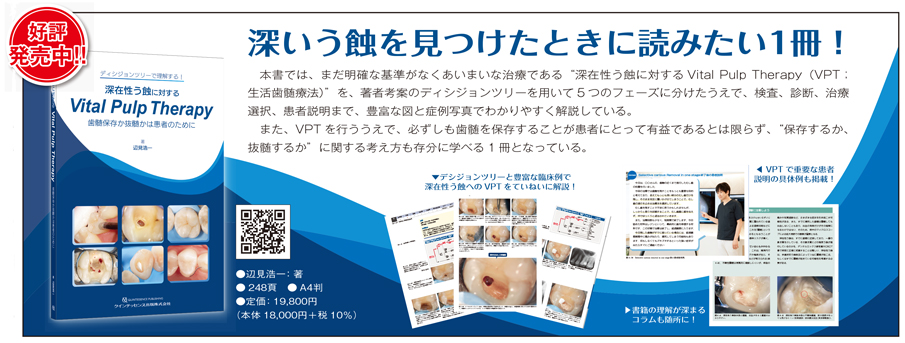

深在性う蝕に対する"VPT"のすべてがこの1冊に集約!

【PR】 患者、術者の双方に価値のあるVPTを提供してほしい

※本記事は、「新聞クイント 2025年11月号」より抜粋して掲載。

本欄では、2025年8月に刊行された『深在性う蝕に対するVitalPulp Therapy』をご執筆された辺見浩一先生(東京都開業)に出版の経緯と概要に加えて、本書で提示しているディシジョンツリーの解説および本書に込めた思いなどについて語っていただいた。(編集部)

VPTを行う臨床家に自信をもって決断できる道筋を示すための1冊

――本書執筆のきっかけについて教えてください。

深在性う蝕の治療において、歯髄を保存するのか、それとも抜髄を行うのかという判断は、臨床家にとってつねに悩ましい場面の1つです。そしてその選択は、患者さんの歯をどれだけ長く守れるかに直結します。近年、VPT(Vital Pulp Therapy;生活歯髄療法)の中でも歯髄保存療法は大きな進歩を遂げました。材料や術式の発展によって、従来なら抜髄を余儀なくされた症例でも、保存が可能となるケースが数多く報告されています。しかし実際の臨床では、「ここまでは保存できる」「ここからは抜髄すべき」といった明確な境界は存在せず、現場で迷うことが少なくありません。私自身も治療中に「あとわずかで露髄してしまう、この時にどう判断すべきか」と何度も葛藤してきました。

だからこそ、目の前の症例に向き合い、みずからの判断で最良の治療を選択する力が臨床家には求められます。その判断を少しでも確かなものにして、迷いを減らしたい──。そうした思いから、若手の先生方をはじめ多くの臨床家の皆様が自信をもって決断できる道筋を示したいと考えました。研究から得られる根拠と、日々の臨床現場で直面する現実とのバランスをふまえ、診断と治療選択の流れを形にすること、それが本書を執筆した最大の動機です。

診断、意思決定、患者説明の重要性

――深在性う蝕への対応について教えてください。

深在性う蝕への対応には、2つの大切な視点があります。1つ目は、う蝕が象牙質の深部にまで及んでいる場合です。この場合、象牙細管を通じて歯髄にはすでに何らかの影響が及んでいる可能性が高く、必ずしも「正常歯髄」と診断できるとは限らないということです。さらに、症状の有無にかかわらず切削介入が必要な段階であるため、治療選択肢は歯髄保存のさまざまな処置から、抜髄に至るまで幅広く存在します。したがって、「術前の歯髄の状態を的確に診断し、その結果に応じてもっとも適切な治療を選択すること」が重要です。

とはいえ、歯髄の術前診断には限界があり、臨床的に完全な確定診断を下すことはできません。そのため、できる限り多くの検査所見を集め、歯がこれまで辿ってきた経緯を考慮しながら、歯髄の実際の状態に少しでも近づく努力が必要です。

2つ目は、診断が不確実であるからこそ、「治療をして初めてわかることがある」という現実を患者さんに理解していただくということです。そのために、背景や治療の意味をわかりやすく伝えるていねいな説明がきわめて重要になります。

――本書で提示されているディシジョンツリーの要点、特徴について教えてください。

本書のディシジョンツリーは、治療の手順を並べただけのものではなく、診断から治療選択に至るまでの「意思決定の流れ」を整理したものです。まず歯髄の診断を出発点としますが、大きな特徴として術前の歯髄症状を組み込んでいます。その診断結果に基づいてう蝕除去法を検討します。ここで選択的か非選択的かを判断する際にも、術前症状が重要な要素となります。

非選択的除去を行えば、各臨床家が「取りきれた」と判断した基準によって露髄が起こることがあり、その場合には、直接覆髄や断髄などの処置を選択する流れを組み込みました。さらに、現在注目されている症候性不可逆性歯髄炎への対応についても、従来の抜髄に加えて歯頚部断髄といった新たな治療の選択の可能性を視野に入れられるように設計しています。

もちろん、臨床においてつねに正解が1つに定まるわけではありません。そして、VPTの臨床には選択できるルートが多くあり、迷いを生じることが少なくありません。臨床家の皆様がある程度明確な意思決定をできるために、このディシジョンツリーが補助的な役割を担えればと考えています。

「保存することの価値」だけに捉われないように

――最後に、“VPT”にどのように取り組めばよいか、あるいは治療を行うにあたっての考え方について教えてください。

歯髄を残すことには大きな価値があります。しかし一方で、歯髄の確定診断が困難であること、う蝕除去の基準が明確でないこと、露髄面の適切な扱いが定まっていないことなど、不確定な要素が多いのも事実です。大切なのは「保存することの価値」だけに目を向けるのではなく、目の前の深在性う蝕に近接した歯髄がこれまで辿ってきた経過や、術前のバイタリティをていねいに見極めることだと考えています。その成否は、結局のところ術前の歯髄の状態に大きく左右されます。

同時に、残すことのできない歯髄があることも理解しなければなりません。その現実をふまえ、患者さんに背景をわかりやすく説明し、同意を得たうえで治療を行うことが、患者さんおよび担当医にとっても本当に価値のあるVPT につながるのだと思います。

本書には、そのための患者説明例も数多く掲載しました。治療の可否だけでなく、どう伝えるかという点でもぜひ参考にしていただきたいです。本書がすべての正解を示すものではありませんが、今わかっている知見と、臨床で必要だと考えていることについて心を込めてまとめました。少しでも臨床の助けとなり、深在性う蝕に対するVPT を前向きに実践していただければ、著者としてこれ以上の喜びはありません。

――本日はありがとうございました。